♦ 本篇文章轉載自 心學復興。若有侵害著作權,請速告知,我們將盡速移除 ♦

2019/6/2

文章來源:公眾號:孔孟老莊; 圖片來源:王立新教授提供

兩面攝取、雙向批判

韋政通學到了牟宗三和殷海光等身上的優長,也看到了他們身上明顯的弱點。同時,韋政通通過兩人回溯到五四新文化運動時期,站在發展中國文化的立場上,對新儒家和自由主義的文化觀念進行了全面的反省。

(一)

在對待文化的總體態度上,韋政通批評新儒家以絕對的非理性的態度對待歷史文化,“新儒家在宣揚他們的歷史文化觀時,堅決反對用客觀冷靜的態度以及科學方法去研究,他們主張對歷史文化要抱‘同情’,尤其要存有‘敬意’。”[1]96因為在新儒家看來,中國的歷史文化乃是聖賢精神之作為實體的展現,因此,國人必要有一種宗教的虔誠。這是韋政通的立意,這種立意是有感於新儒家和自由主義兩端爭勝的實際情況而發的。其目的則在於消解其中不必要的意氣之爭,超越各自的學術派系立場,把傑出的才智完全收攏到新文化的建設上來,不必繼續無謂的浪費了。這一點事實上在《我所知道的殷海光先生》一文中對殷海光的看法也是同樣的。韋政通同樣不同意自由主義企圖完全捨棄歷史文化傳統,重新建設一種文化的態度。他們企圖用科學、科學主義和科學方法等來“打倒並取代中國傳統的價值系統”[1]100,事實上既不可能,本質與新儒家反對“科學一元論”,認為對於歷史文化只能出於宗教的虔誠與敬意一樣,都是獨斷的、非客觀的態度。而且他們在對傳統的瞭解也相當不夠。

殷海光“閱讀中國古籍的能力很差,一般的國學常識也貧乏”[2]74,殷海光對中國文化實在未嘗深入,因此,“在知識的世界裡,海光實在不大像是一個中國讀書人。”[2]74因此,雖然殷海光“自稱是傳統的超越者,可是他只是外在的超越,知識的超越。他沒有躍身其中,內在地穿透中國文化的生命與精神。”[2]73而由於殷海光對“玄學”(主要指新儒學)的強烈厭惡感,則“可能就是他不容易培養一個接近傳統的心靈的原因之一”[2]73,韋政通對殷海光直至臨終前才認識到“隔離的智慧”的重要性感到非常惋惜,以為“太晚了!”[2]90因為殷海光一生始終以新儒家為理論批判的物件,終於未能真正的隔離自己,從而真正的從事自己的研究,所以原則上並沒有留下能夠傳世的作品。傑出的智慧就在這種對壘中消耗盡了。

應當指出的是,歷史文化的研究,如果缺乏必要的敬意和同情,確實很難於實現對歷史文化價值的發掘與提升。因為這樣會導致將歷史文化當成為一堆可以隨意使用的實用材料,從而毀掉其中的精神,或是將歷史文化當兒戲乃至僅僅作為專業手段,用以謀食宿求安居。懷有真實的誠敬之意,是研究歷史文化的內在動力源泉,缺少這種動力,歷史文化的研究就不可能有助於熱愛情感和責任擔待的培養。但是,歷史文化的研究同樣不能也不可以完全捨棄客觀冷靜的態度和科學的方法,否則歷史文化的研究就會陷入迷霧之中而很難使歷史文化和歷史文化研究的結果清晰化、明確化。因為歷史畢竟是研究的材料,對於我們來說,它即是生命的養料,同時又是分析批判的物件。兩者並不絕對的不相容,主觀的誇大兩者的對立,從而取消並存和互相誘發的可能性,是無益於真正的研究,進而妨礙新文化的建設。新儒家建設新文化的總體目標和最後宗旨,就是主張要以儒家思想為立國、立政、立法、立德和立人之本。儘管各自的態度並不完全一致,表現或明或晦。

殷海光一生都在反傳統,有關於此,韋政通曾經提醒殷海光,這種提醒曾使殷海光異常興奮。“‘傳統與西化派這二十年來的對峙,是大大失策的事。你們把這種對峙帶臺灣來,真是不智,我們早就應該跳出這種窠臼了。這樣做不但耽擱了自己,也多少貽誤了青年。’……你的話正說到我心坎裡來了。我也上了當,他們(指新儒家)認為全對,我則認為全不對,結果是一樣的。”[2]75在韋政通的影響下,殷海光晚年反省自己一生與新儒家相互對抗,已經感覺到如此兩端爭勝,並不是重建中國文化的優異心態。

其實這種認識,新儒家中同樣不乏其人,早在四十年代,賀麟先生已經提出,“吸收我所本無,以恢復我所本有”的文化建設的主張,他不同意兩端爭勝,更不同意在兩極之間採取絕對對立的態度。其在《儒家思想的新開展》一文中所體現出的視野和胸襟,較處於兩端爭勝的其他新儒家學者和自由主義學者都更廣闊、更博大。賀麟在評價“五四”新文化運動時指出:“五四時期的新文化運動,可以說是促進儒家思想新開展的一個大轉機。表面上,新文化運動是一個打倒孔家店、推翻儒家思想的一個大運動。但實際上,其促進儒家思想新開展的功績與重要性乃遠遠超過前一時期曾國藩、張之洞等人對儒家思想的提倡。曾國藩等人對儒學的提倡與實行,只是舊儒家思想的迴光返照,是其最後的表現與掙扎,對於新儒家思想的開展,卻殊少直接的貢獻,反而是五四運動所要批判打倒的對象。

新文化運動的最大貢獻在於破壞和掃除儒家的僵化的軀殼的形式末節,及束縛個性的傳統腐化部分。她並沒有打倒孔孟的真精神、真意思、真學術,反而因其洗刷掃除的工夫,使得孔孟程朱的真面目更是顯露出來。……假如儒家思想經不起諸子百家的攻擊、競爭、比賽,那也就不成其為儒家思想了。愈反對儒家思想,儒家思想愈是大放光明。”[4]5-6賀麟主張“須將儒家思想認作不斷生長發展的有機體,而非呆板機械的死教條”,賀麟強調,既要使“政治、社會、文化、學術上各項問題的解決,都能契合儒家的精神,都能代表中國人的真意思、真態度”,“同時又能善於吸收西洋文化的精華,從哲學、科學、宗教、道德、藝術、技術各方面加以發揚和改進”,儒家和中國文化的前途就會是光明的。[4]17這一點深為韋政通所贊許。“賀麟對儒家思想所開展的構想,最值得稱道的是,他站在弘揚儒家的立場,對新文化運動的反儒家思想,能超越敵對意識,瞭解其限制,發現其對儒家思想新開展的積極貢獻。假如一九四九年以後發展的新儒家能有如此開闊的胸襟,當不致造成兩種心態的對立,助長了對新文化運動的誤解,延緩了學術思想朝合理方向的發展。”[5]205因此,當晚年的賀麟聽到韋政通對他的評價時,感慨的說了一句:“海外存知己,天涯若比鄰。”

相對來講,處在兩端爭勝之間的新儒家學者中,也已經產生了這種覺醒。他們對中西文化的態度也已經有所鬆動。如牟宗三、徐複觀、張君勱、唐君毅四教授聯名發表的《為中國文化敬告世界人士宣言》,就已經公開表示,要努力將希臘的科學哲學精神、希伯來的宗教精神和羅馬法的精神等與“東方文化中之天人合德之宗教道德智慧、成聖成賢之心性之學,與圓而神之智慧、悠久無疆之歷史意識、天下一家之情懷之真正會通” [5]214。認為只有這樣才能使中國文化在更深更廣的意義上得到復興。四教授還在《宣言》之末指出:“中國文化現在雖然混亂一團,過去亦曾光芒萬丈。西方文化現在雖然精彩奪目,未來又究竟如何,亦可是一問題。這個時候,人類同應一通古今之變,相信人性之心同理同的精神,來共同擔負人類的艱難、苦病、缺點,同過失,然後才能開出人類的新路。”[6]94唐君毅本人則在所著《中國文化之精神價值》的序言中指出:“故中國百年來中西文化之爭,對中學為體西學為用者,與全盤西化之二極,吾書可謂已與以一在哲學理念上之真實會通。”[5]214所有這些,也都同樣表明新儒家在此一方面所作的努力。

(二)

在目的和方法問題上,自由主義主要是為了“進行思想的再啟蒙”,“因此對思想自由的要求特別迫切,對傳統形形色色的宗教與形而上學皆懷抱敵意。”依據的是英美經驗主義和分析哲學,其所採取的是經驗的和邏輯分析式的方法,而新儒家的目的則在於“復興儒家的道德理想,恢復文化的認同”,依據的主要是“德國觀念論,尤其是觀念論中康得與黑格爾的哲學”。他們多半採取直覺的道德情感式的方式來研究或說明自己對中西文化問題的看法,“於是先驗、理想(或當為“理念”的印刷之誤)、精神、意識、主體成為這一派表達思想的主要符號。”[5]184本於自由主義的經驗主義和邏輯分析式的立場,其在方法的使用上必定主要是分析、批判的,而本于復興固有聖賢理想的新儒家,則不可避免的要採用直覺和道德情感式的方法,從而必在研究過程中對研究的物件懷有道德的敬意和同情。

這樣兩種不同的方法究竟孰優孰劣,使用這樣兩種方法研究的結果有何不同?韋政通舉了一個例證:在對劉邦這個歷史人物的看法上,依據前一種方法的胡適認為,劉邦是一個十足的不事生產的無賴;而使用後一種方法的新儒家則將劉邦看作是一個生命力充沛、元氣無礙和生機不滯的豁達之才。是一個“生命之揮灑,固足以俯視一切,並非任何成規所能束縛”的天才。[5]141這就是邏輯分析和敬意同情的不同方法在研究結果上的重大分野。韋政通認為,前者有鄙視歷史,醜化歷史人物的嫌疑,而後者則故意將歷史人物神聖化,從而達到美化歷史的目的。而這個例子中的雙方所採取的態度,原則上“都不是我們研究歷史文化應持的態度。”[5]142韋政通進而指出,在這樣的兩種心態之下,衝突在所難免,相互寬容,實現對對立的超越是不可能的。而這種心態對於未來中國文化的建設實在是有害無益的。

同情和敬意,事實上不是必須不必須或應該不應該的問題,而是是否能夠培養出來的問題。而培養的途徑和方式也絕不僅僅是從事研究一項。對中國文化的同情與敬意,事實上在普通民眾中亦相當普遍,儘管現代的中國人為了生存而奔忙,經常不能主動的感受自己的這份同情和敬意。韋政通在原則上反對將敬意與同情當成方法或將其過分滲透到實際的研究中去,因為對於認知和研究的事業而言,絕不是“敬意向前伸展增加一分,智慧的運用亦隨之增加一分,瞭解亦隨之增加一分”的情形。從上面所引對劉邦的看法看來,可能的情況或許剛好相反,那就是敬意增加一分,誤解可能也隨之增加一分,離真正的歷史事實,可能越遠一步。韋政通指出:“不論歷史和文化都相當複雜,瞭解其中不同的物件須持不同的態度和方法,尤其應知瞭解人文方面的態度與方法,多半是在嚴格的學術訓練和長期積累的功力中,慢慢摸索悟出來的。‘敬意’只是一種主觀的心情,這種心情可能有助於研究物件的選擇,一旦進入研究過程,這種心情自然淡忘,研究愈深入,可能因此而增加敬意,也可能因此而減少敬意,不論增加或減少,對研究的學術品質都不是決定性的因素。”[5]168-169這就是說“敬意”只是一種心情,這種心情可以在研究的過程中有所增減,但這無關研究的態度和研究結果的品質。敬意原本不是一種方法,原則上也絕不能被當成方法來使用。韋政通還對新儒家和自由主義在很多具體問題的態度和結論上進行了“檢討”,如在對待民主與科學的問題、道德與政治的關係問題等。

(三)

在對待民主的態度上,新儒家與自由主義都承認民主對於中國的必要,但新儒家認為民主可以從中國的傳統中自然生長出來,堅持在中國的傳統中有豐富的民主的要素和種子。甚至認為“民主根本就是中國文化中的道德精神自身發展所要求。”[5]173在這一方面,韋政通與自由主義者的主張大致相當,不同意新儒家關於中國文化中原有相當豐富的民主的種子的說法,以為中國古代的民本思想,與現代的民主思想在原則上不是一回事。韋政通認為,即使是處在中國民本思想的最高峰上的黃梨洲,其思想中同樣沒有現代意義上的真正的民主的因數。“梨洲說‘天下之治亂,不在一姓之興亡,而在萬民之憂樂’。這個觀念仍是民本而非民主。同時梨洲還提出‘有治法而後有治人’的主張,他想到治法的優先性,以及有治法而後有治人的先後程式,就克治專制的毒害而言,已屬對路的思考。可惜梨洲僅冒出一個獨立的理念,當他論及變法這樣重要的問題時,仍然不能不回到‘以複井田、封建、學校’的老辦法上去,他理想中的政府,依舊只是一個封建郡縣並重的政府。”[5]172-173韋政通對新儒家以“傳統——現代”的縱貫式的思維方式,認定在中國的傳統中有很多民主思想的重要“種子”的說法,表示了自己在原則上不同的看法。他認為這樣的說法是主觀的和武斷的,並不符合歷史的事實,歷史上從來就沒有過為爭取民主而抗爭的事實。當代新儒家的這種結論,與其說是一種研究的結論,毋寧說是一種主觀的願望,而他們之所以為傳統進行如上的抵賴式的辯護,大約就是出於對中國傳統的敬意而不得以為之。

韋政通引用梁漱溟和張君勱的說法,來證實在新儒家當中,也不乏民主非中國傳統所有的客觀之論。梁漱溟認為中國走的是另一條路,如果順著原來的路子,中國就不會走向民主。張君勱通過對歷史的反省,認為“若謂今後全部文化之基礎,可取之於古代典籍之中,則吾人期期以為不可。自孔孟以至宋明儒者之所提倡者,皆偏于道德論,言乎今日之政治,以民主為精神,非可求之於古代典籍中也。……與其今後徘徊于古人之墓前,反不如坦白承認今後之文化應出於新創。”[5]165韋政通還引用有豐富政治閱歷的張東蓀的話說:中國“必須徹底實行民主主義,因為民主主義和中國歷史上的傳統辦法完全相反。如果中國仍走歷史上的老路,則不僅中國永遠不能變為現代國家,並且中國人亦永遠得不著人生幸福。”[5]174韋政通通過對歷史的客觀分析,理性地提出了“與其戀戀不忘中國傳統中那些從未發芽的民主種子,何不多多發掘近百年來中國人民追求民主的痛苦經驗!中國的民主前途,毋須再等待中國傳統中的民主種子培育成芽,因為近百年來的中國人民為民主奮鬥所流的淚與血,早已使民主在中國現代史中生根發芽,只是尚未開花結果。中國人民追求民主的最深的理由,乃在徹底根除中國幾千年的禍亂之源,不必是如新儒家所說,是為了中國文化中的道德精神的進一步發展。”[5]174

韋政通對新儒家將中國民主的希望寄託在從傳統中自然生長出來的說法,表示堅決反對,同時對通過“良知的自我坎陷”而轉出科學民主的說法表示極大的不滿。認為“這是在玩概念的遊戲”,“哲學家都喜歡玩概念的遊戲。你自己玩,樂在其中,原本沒有什麼不好。但不能落實。如果非要落實,則將貽害無窮,耽誤國人,葬送中國未來的民主前途。”“民主不是賜予的,也不可能從概念的翻轉或傳統中自然生長出來。民主是鬥爭得來的,是需要花費流血犧牲的代價換取的!”[③]

(四)

有關於科學與理性,新儒家和自由主義到了殷海光和牟宗三、唐君毅等為主要代表的時期,雙方都已承認中國需要科學,同時也都承認中國的傳統中確實缺少科學一項。但是新儒家為了回護傳統,總是在傳統的缺陷顯示出來的時候,轉移話題。如牟宗三與唐君毅兩先生,皆對科學的重要性有足夠的重視,但都回避問題的癥結,同時又以“一切科學的價值”,都只有為了發展儒家的“仁教”的需要服務,才有意義,其本身並無絕對的意義。[5]156同時,從新文化運動時代開始,新儒家與自由主義直至此時,依然在各自以非理性的態度互相攻訐,雙方採取的論說態度都還是不完全客觀和不完全理性的。牟宗三說胡適等對中國文化的“肆意詆毀”完全是一股“情感的氣機之鼓蕩”。韋政通則通過對新儒家反擊自由主義的言論的陳述,認為新儒家們對自由主義的反擊同樣屬於“另一股情感的氣機之鼓蕩。”[5]134在韋政通看來,中國之需要科學和中國傳統中缺乏科學的精神是不必爭辯的,既要科學,就應該培養客觀的態度與理性的精神,同時科學就是科學,他自身即有自身的價值,不必非為了有助於發展“仁教”,中國需要科學,主要在造福蒼生,絕不是為了什麼發展“仁教”。[5]156

(五)

在道德與政治的關係問題上,韋政通反對將政治放在道德的基準上討論,認為道德和政治原本不是一回事,道德有道德的原則,政治有政治運行的規律,政治問題必須用政治的態度去研究,也只有將政治當成政治來研究,中國才會有真正的政治和政治學說。傳統儒家的政治理想,事實上只是道德的理想,而傳統的政治也只是借用了倫理的外在形式。前者希望將政治倫理化,從而將“善”作為唯一的最高目標和基準,用以衡量政治,體現的是仁與善的原則或“理”的原則;後者則力圖使倫理政治化,從而使倫理服務於政治,充當專制的統治工具和附庸,以滿足對既得利益的維護,體現的是私和利的原則或“欲”的原則。因此,包括對天理人欲強調極嚴格的宋明儒者如程子和朱子等,其實都沒有自覺意識到,他們所堅守的理欲之辨,對於普通民眾而論,是一種對利益要求的限制。而對於專制的統治者,則是一種放縱。他們對民眾利益要求的限制保證了專制統治者無限增長的貪欲的滿足。這種做法在事實上已經與孔孟的原始“仁教”精神相違背,理想中的“善”充當了事實上的“惡”。這是理學家所始料未及的,也是不願主動承認的。

事實上,無論是將政治倫理化,還是將倫理政治化,都將使政治不像政治,而倫理不像倫理。因為前者是欲將政治當成實現倫理的工具,而後者則是希望將倫理當成政治的手段。由此可見,在傳統的社會裡,倫理的目的成了倫理的墓地,而政治的墓地也在其自身的運作過程中建立起來。這是中國傳統倫理的悲劇,也是中國傳統政治的悲劇。

韋政通屬於哪一系

韋政通屬於哪一系的問題,是必須而且也應該根據他個人的理想和他實際的理論工作的性質來確定的。韋政通對新儒家和自由主義在對待中西文化問題上的檢省之目的,並不是為了調和兩者的關係,而是為了超越兩者的敵對的心態,並且批判地吸收兩者的研究方法和研究成果,目的是使中國文化在現階段的建設,建基在健康和諧的基礎之上,推進中國文化建設的發展步伐,給孔孟以來的真精神填充新的內涵,注入新的活力,使其更有生機。同時還要根據現代生活的事實,重新塑造中國的文化。

那麼在自由主義和新儒家之間,韋政通究竟屬於哪一系?大多數學者因為韋政通對新儒家的批判態度而將其歸屬於自由主義一系,這樣作未嘗沒有根據。但這只是問題的一面,如果根據韋政通身上所體現的傳統的熱情來立論,也可以將其放在新儒家的陣營裡。因為傳統的熱情和批判的精神在韋政通身上體現得同樣熾烈。本文作者根據自己對韋政通實際的瞭解,以為韋政通既是自由主義者,又不是自由主義者;既是新儒家,又不是新儒家。他解除了傳統主義的固執,也克服了自由主義的狹隘。他超越了兩者的敵對,將兩者同樣放在思想吸收和批判的雙重尺度上,根據中國現代化進程的實際需要,加以衡量和審視。他的個人理想和理論工作的性質,表明他是一個真正的自由思想家。他既不屬於新儒家,也不屬於自由主義。他是一位面向客觀世界,直面實際生活的具有極強創造意識的獨立思想家。

最後,還須要說明兩點,一是韋政通後來縮小了自己當年在“新儒家的共性”中設定的新儒家概念的外延,“當年所謂‘新儒家的共性’,應修正為以熊、唐、牟三位先生所代表的‘新儒家思想的特徵’”[1]95。二是韋政通心目中的中國文化的精華也絕不僅限於儒家思想,更不僅只是儒家的心性哲學,而是包括佛道甚至法家和其他各家的思想中的優異成分,以及相當廣闊的西方思想資源在內的。但這已經不是本文所要探討的內容。

(本文完結)

相關閱讀: 在傳統主義和自由主義之間-由韋政通與牟宗三和殷海光的關係說起(上)

王立新,深圳大學文學院哲學系教授、博士生導師,學術委員會副主任,國學研究所研究員等。北京大學湖湘文化研究會顧問、武漢大學中國傳統文化研究中心兼職教授等。主要從事中國傳統文化和思想的教學與研究,尤其是在宋明理學、湖湘文化的研究領域取得豐碩成果。

【參考文獻】

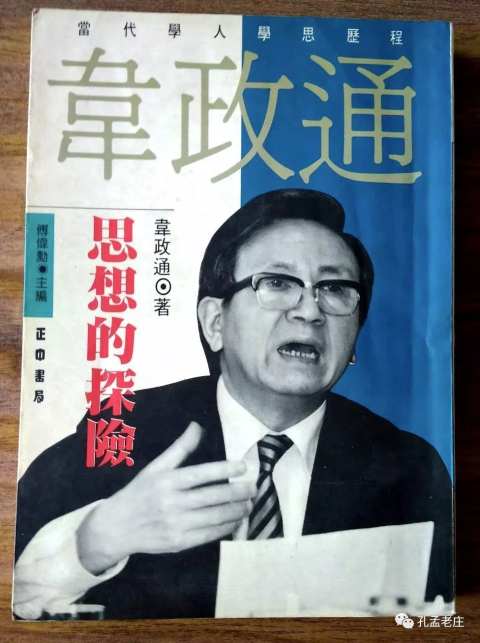

[1] 韋政通.思想的探險.臺灣:正中書局,1994.

[2] 韋政通.人是可以這樣活的.臺灣:洪葉文化事業有限公司,2000.

[3] 王讚源.不拿耳朵當眼睛.臺灣:東大圖書公司,1989.

[4] 賀麟.文化與人生.北京:商務印書館,1988.

[5] 韋政通.儒家與現代中國.臺灣:東大圖書公司,1991.

[6]劉志琴編.文化危機與展望——台港學者論中國文化:上.北京:中國青年出版社,1989.

[①]這裡的客觀,主要指自信和自知的心態,因為在對中國文化和對中國的現實的態度上,殷海光並不比牟宗三和徐複觀等客觀,只不過是在當時韋政通的特定心態下,成了一種可信與友鄰式的依託。這是韋政通當時的心理上最需要的安慰和最適當的安慰方式。

[②] 1998年5月17日,韋政通在鎮江芙蓉樓邊的遊息亭上,如彼告誡本文作者。

[③]以上引號內的話語,是本文作者根據1998年5月18日與韋政通先生參觀南京大屠殺紀念館出來後的談話回憶整理,與原來所說在文句上有修飾,但相信語意沒有改變。

♦ 專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代